白圭可磨,典出《诗经·大雅·抑》:“白圭之玷,尚可磨也;斯言之玷,不可为也。”意为白玉制成的圭器若出现瑕疵,尚可打磨修复;而言语一旦出现过失,则无法收回。这一意象以玉喻言,深刻揭示了言语的不可逆性与道德责任。

“圭”为中国古代重要玉制礼器,其形制与使用具有严格礼制意义。《说文》载:“圭,瑞玉也,上圜下方。”其制象征“天圆地方”,不仅是权力与身份的凭证,更承载着道德与秩序的象征意义。周代分封诸侯,依爵位高低授予不同形制与尺寸的圭或璧:公执桓圭,喻栋梁之任;侯执信圭,象征忠信;伯执躬圭,以示谦恭;子执谷璧,男执蒲璧,分别象征丰饶与安居。这些玉器不仅是政治层级的标识,也融入了道德教化的功能,体现出周代“尊卑有等、礼以载道”的治理思想。

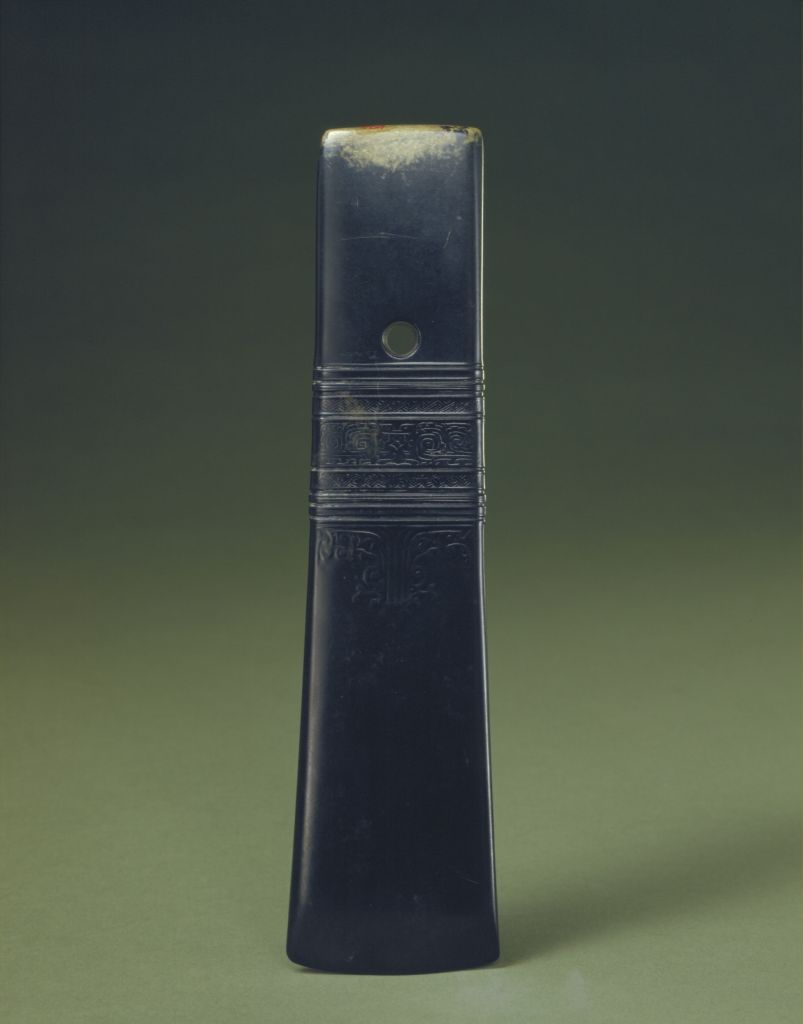

玉神面纹圭

龙山文化 故宫博物院藏

《大道之行——儒家文化特展》展品

简介:长21.8厘米、宽5.5厘米、厚0.9厘米。墨黑色玉,局部有白色沁。体扁长,呈窄长梯形,刃部微侈,一端有喇叭形孔。两面均饰有剔地阳纹的横弦纹和回纹装饰带,两装饰带间有变形涡纹及神面纹。两面纹饰略有不同,一面在弦纹之上还有一抽象变形的神面纹。此玉雕工纹饰均十分精致细腻,纹饰风格带有龙山文化和石家河文化的特点,但在弦纹内刻饰的装饰带可能为后刻。

知识点:剔地阳纹是中国传统玉器装饰工艺中的一种重要技法,通过去除纹饰周围的地子即背景部分,使主体纹饰凸起于同一水平面,形成浅浮雕效果的阳纹装饰。其工艺原理是通过砣具或磨铊将纹饰以外的玉料逐步剔除,保留的纹饰部分与器表保持平齐或略微凸起,形成“磨砂地”的视觉效果。

玉兽面纹圭

新石器时代龙山文化 故宫博物院藏

《大道之行——儒家文化特展》展品

简介:长20.8厘米,宽6厘米,厚1厘米。玉质已受沁成牙黄色,间有褐色斑。长条形,一端略宽,有刃,另一端钻有二孔。器两面刻画有兽面纹饰,两面纹饰不同,但均为手工刻画而成。此器的纹饰风格类似于新石器时代山东龙山文化玉器,但具体纹饰并不相同,十分少见,有待进一步研究。

知识点:牙黄色间褐斑是典型的重度受沁现象。玉器长期埋藏于地下,土壤中的矿物质(如铁元素)渗透并改变了其原有的结构和颜色。牙黄色通常意味着玉料基本已完全钙化,褐色斑则是铁元素沁入的结果。其原始玉料可能是青玉或碧玉。

夔龙榖纹青玉璧

战国 孔子博物馆藏

《大道之行——儒家文化特展》展品

简介:肉径30.9厘米,好径10.7厘米,厚0.7厘米。青玉质,器扁平,圆形,肉上由两道绹纹将纹饰分为三区,内区纹饰以绹纹相隔,分成三组,每组饰双尾龙纹,一首双身,两两相交。中区浅浮雕饰榖纹。外区饰五组双尾龙纹。出土时,这件玉璧与墓中其他玉璧、玉环平铺在死者尸身上下,从头至脚排布。它们当是《周礼·春官·典瑞》中所说的“疏璧琮以敛尸”的敛尸用璧。

礼器有形,其制可循;言语无形,其德难修。西周以玉圭为信,是通过有形之器建立外在制度与规范;而“白圭可磨”之训,则是将这种器物伦理内化为言语与道德层面的自律。外在的礼制固然重要,但若没有内在的道德约束,制度亦难以长久维系。

孔子与司马牛关于“仁”与“言”的对答,正延续了这一传统。《论语·颜渊》载:司马牛问仁。子曰:“仁者,其言也讱。”司马牛复问:“其言也讱,斯谓之仁已乎?”子曰:“为之难,言之得无讱乎?”孔子将“仁”的实践与言语的谨慎相联系,指出行仁之难,正映射出言语之重。所谓“讱”,非仅言语迟缓,更是一种道德上的审慎与自律,是内在修为的外在表现。

“白圭可磨”因此不仅是一种比喻,更是一套由外而内、由器至道的伦理建构过,它以玉之可磨反衬言之不可逆,以制度之有形引导道德之无形,最终指向的是君子慎言笃行、以言立身的道德理想。正如《诗经》所言,言语之玷既不可磨,则唯有以“讱”存心,以仁履责,方能无玷于己、无辱于义。

撰稿:程丽琦

编辑:杨晓玉

审核:孔维亮

终审:杨金泉

孔子博物馆 Confucius Museum

票价:常年免费

开放时间:周二至周日9:00-17:00(16:00停止入场)

场馆地址:山东省曲阜市孔子大道100号

客服电话:

0537-4459088

网站地址:http://www.kzbwg.cn

股票配资门户网登录提示:文章来自网络,不代表本站观点。